|

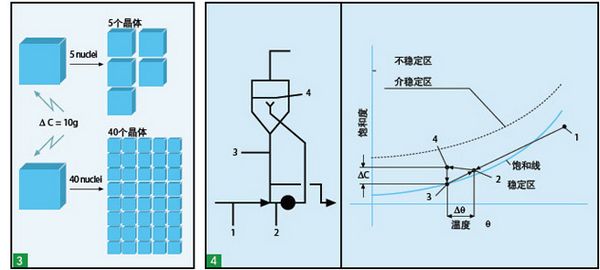

根据大量试验的结果证实,溶液的过饱和与结晶的关系可用图1表示;图中的AB

线为普通的溶解度曲线,CD 线代表溶液过饱和而能自发地产生晶核的浓度曲线(

超溶解度曲线),它与溶解度曲线大致平行。这两根曲线将浓度——温度图分割为三个区城。在 AB

曲线以下是稳定区,在此区中溶液尚未达到饱和,因此没有结晶的可能。AB 线以上为过饱和溶液区,此区又分为两部分:在

AB 与 CD 线之间称为介稳区,在这个区域中,不会自发地产生晶核,但如果溶液中已加了晶种, 这些晶种就会长大。

CD 线以上是不稳区,在此区域中,溶液能自发地产生晶核。若原始浓度为 E 的洁净溶液在没有溶剂损失的情况下冷却到

F 点,溶液刚好达到饱和,但不能结晶,因为它还缺乏作推动力的过饱和度。从F 点继续冷却到 G

点的一段期间,溶液经过介稳区,虽已处于过饱和状态,但仍不能自发地产生晶核。只有冷却到

G点后,溶液中才能自发地产生晶核,越深入不稳区(例如达到 H

点),自发产生的晶核也越多。由此可见,超溶解度曲线及介稳区、不稳区这些概念对于结晶过程有重要意义。把溶液中的溶剂蒸发一部分,也能使溶液达到过饱和状态,图中

EF ’ G’线代表此恒温蒸发过程。在工业结晶中往合并使用冷却和蒸发,此过程可由 EG’’线代表。

晶体成长的速率与过饱

和度的关系如上图2所示。当然,结晶器出来的最终的晶体的尺寸不仅仅与晶体成长的速率相关,还与成核速率、耗散速率等有关。成核速率也与过饱和度相关,且受过饱和度影响要较成长速率受其影响来的大,从图3我们可以看出来。

结晶成核模型有两种,一个是初级均相成核,

即溶液在不含外来物体时自发产生晶核;

一个是二次成核,即溶液中已有溶质晶体存在的条件下形成晶核的现象。晶体与晶体,晶体与叶轮接触是二次成核的重要成因。然而,结晶器能量的输入对二次结晶也有影响。输入功率越大,晶粒越小。

结合结晶的一些特性,我们可以说低的成核速率可以产生大的单一的晶体。如上图4所示:

在两个结晶器内,过饱和度相同。成核速率为5

的产生了5 个2g 的晶块,而成核速率为40 的则产生了40

个250mg的晶块。大部分结晶器需要产生大的单一的晶体,这是因为这样可以提高晶体的纯度、操作特性和可售性。

在一个循环周期里,晶体成长的速率(dm/dt)

取决于过饱和液体的消耗速率,晶体的表面积(A)及过饱和液体的过饱和度(△C)。

二次成核量(B0)取决于混合能量、悬浮密度以及液体的过饱和度。

|

.jpg)